一、痛点:互联网辩论的“失序困局”

当代社交平台上的讨论常陷入两种极端:要么是“非黑即白”的站队互撕,要么是“和稀泥式”的无效沟通。数据显示,普通社交平台中70%的争议性话题最终演变为人身攻击,而仅有12%的讨论能真正推动共识形成。微辩的诞生,正是为了解决这一困局——用规则约束表达,用结构引导思考,让辩论回归其本质:真理越辩越明。

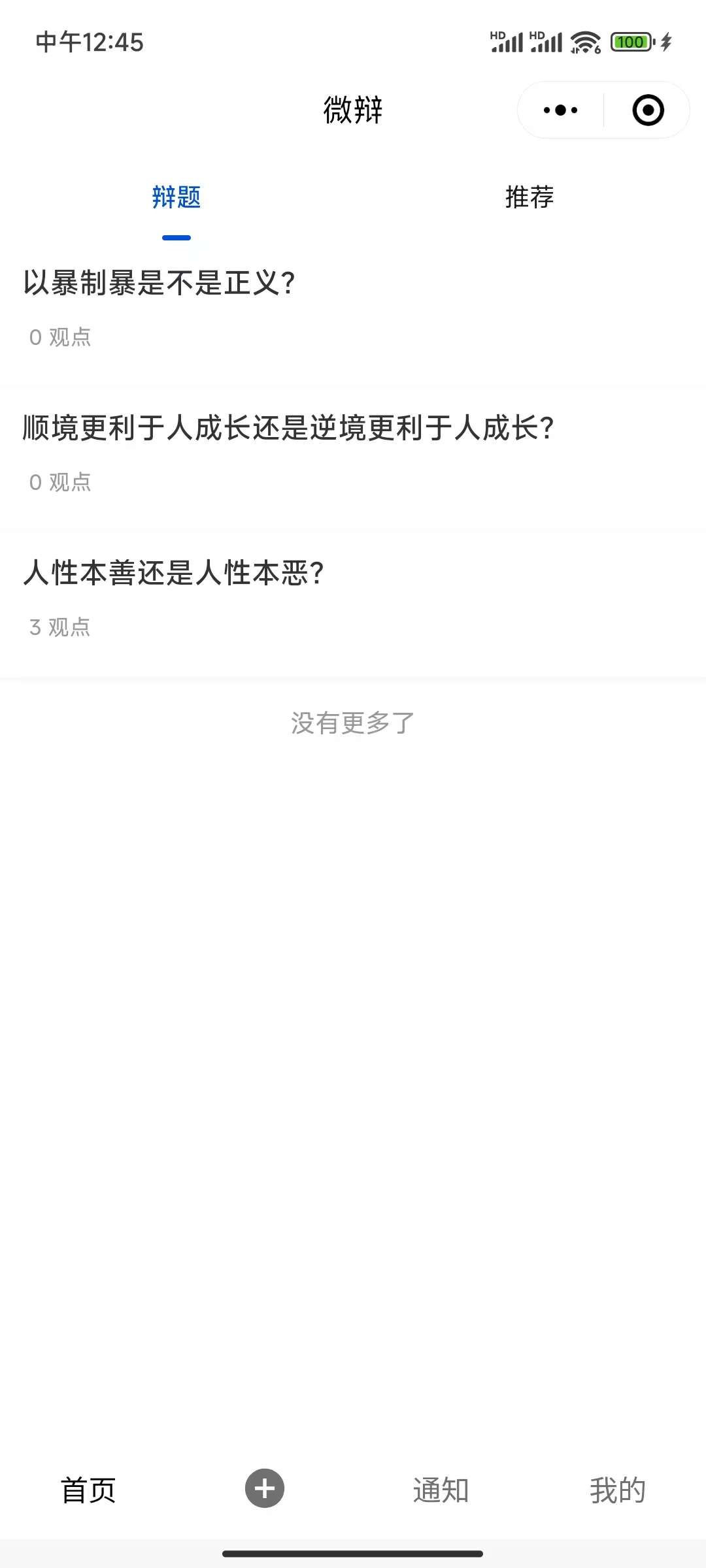

二、核心功能:一场辩论的完整闭环

-

发布辩题:从“吃瓜群众”到“议题发起者” 无论是“AI是否应该拥有情感”这类科技伦理题,还是“外卖平台该不该收打包费”的生活争议,用户均可一键创建辩题。

-

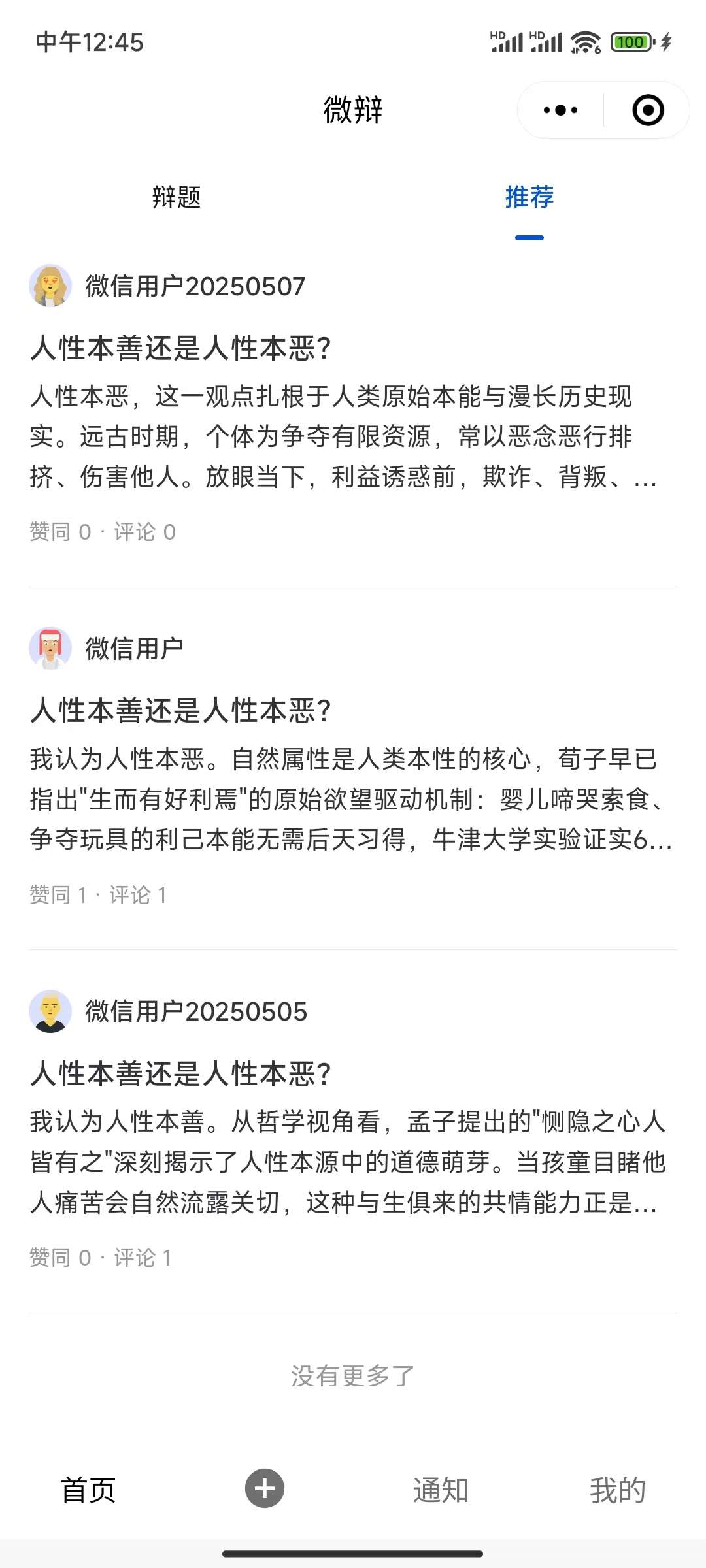

发表观点:没有中立,只有旗帜鲜明 在这里,“我保持中立”是禁忌。进入辩题后,用户必须选择正方或反方,且每条观点需至少80字——这相当于逼你丢掉“我觉都合理”的片儿汤话,用事实、逻辑甚至数据支撑立场。

-

评论与回复:深度对话,而非无限缠斗 对某条观点有异议?可以留下30字以上的评论,但只有观点作者能回复。这一设计彻底杜绝了“评论区骂战”:你想反驳?请先把自己的观点写成80字以上的独立条目,接受其他人的评判。

三、三大特色:理性讨论的“安全护栏”

-

立场绑定机制 参与讨论前必须明确选择立场(正方/反方),选择正/反方后无法中途更改,避免模糊立场导致的逻辑混淆。

-

字数下限的“反快餐”设计 80字观点+30字评论的门槛,筛掉了90%的“短平快”内容(实验数据显示,低于此字数的评论中,攻击性语言占比高达62%)。当你必须写满三行字时,会不自觉地检查逻辑漏洞——这就是「微辩」的隐形思考教练。

-

讨论树状图:让信息流回归有序 每个观点下的评论按质量排序(点赞+作者回复率加权),且禁止用户间互相回复。这意味着讨论会以“观点作者”为节点向外延伸,形成清晰的树状结构,而非传统评论区混乱的网状纠缠。

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

有正方和反方后,不就成了“非黑即白”的站队互撕吗?而且选择后无法修改立场,这样不就永远无法被说服了吗?

其实我认为应该去“讨论”,但辩论就一定要以赢为目的,就与讨论违背了。现实的问题很多只是程度问题,所以才会有争论,而不是 0 和 1 的问题。所以我认为只是辩论的 app 这样就没有特点了

1 个赞

既然是讨论肯定有不同观点才会去讨论啊,本小程序中只有发布观点时才会选择正方还是反方,评论区讨论时无需选择正反方。

我以前思考过这个问题。

我旗帜鲜明地指出:真理越辩越明是假命题。

讨论是所有人 PK 某个问题,而辩论是正反方就某个问题进行 PK。

最本质的区别:讨论允许某个人说:哎呀,我错了。而辩论只会嘴硬。

辩论存在胜负,这一点引导参与者要不断攻击别人,而攻击别人对命题的探讨没有什么帮助。讨论的所有人要么都是错的,要么都是对的。

我喜欢辩论,但是我讨厌为辩论上价值,辩论永远是一种 表演。我不否认辩论过程中可能会启迪一些人的思维,但那是副产物。

1 个赞

就是我认为的讨论是,你认为是 0.6,我认为是 0.3,我们俩讨论后,我变成了 0.4,你变成了 0.5。

而辩论就是我要赢,你也要赢,我认为是 1,你认为是 0,辩论后,我们俩谁也没改变,这就是无用的。当然学生为了获奖是另一回事了。

我喜欢一群人就某个问题各自发表观点,不用分正反,因为每个人理解问题的角度是不同的,不是正反两个角度

True, dude.

辩论是一种低效的探讨真理的方法。回顾一下学生时代,当时课本和老师说的都是 和小组同学讨论讨论,而不是 和小组同学辩论辩论。

1 个赞

我认为辩论应该回归表演的本质。辩论场上,谁的角度新颖,谁成功抢夺解释权,谁抓住了对手的思维漏洞,就为谁喝彩。

但也不能太过,选题一旦过火,辩手无论怎么说都是在瞎说。

我记得《奇葩说》有个辩论是 卢浮宫着火了,是先救猫还是先救蒙娜丽莎?

李旦:应该先救猫。蒙娜丽莎为什么好?因为它美,现在为了救猫而致使它被烧毁,这一悲剧更加重了它的美,更加成就了它。

我当时在想,为什么这么傻 X 的选题会进入节目里?你把这个解释告诉卢浮宫馆长,告诉法国人,看他们认不认这个理。