你有用过单词卡吗?正面是问题,背面是答案。然后不是只有卡片,重要的是算法,他会根据你的学习情况隔一段时间就会提出来对应的卡片,达到长期记忆的效果。

Tiddlywiki的中文教程太少了。要放弃了。。

去看了下Obsibian,觉得可行,有中文论坛,里面有非常小白的教学。插件也多。现在学习中基操中。

这不应该是问题,阅读英文文档的能力还是很有必要练习一下。然后Tiddlywiki 的多数操作都基于 Wiki 的那套逻辑,多少有点通用性。不过可能需要点编程基础才好理解。

我对于 Tiddlywiki 的最大烦恼是——这玩意儿动不动就被我搞炸,我太爱折腾了。

如果是组织知识,尤其是碎片化知识,可能 Logseq 更好一些,也是 Wiki 逻辑。

Obsidian 则更偏向文件一些。(这种细节的感受自己用几天就能了解了。

@tiger 看来两位没有看过设置,设置里面可以设置文字和按钮大小。

其实用过……就觉得真没啥能戳中自己的点。

Obsidian 就很明确,基于文件系统,并且强大自由(插件)

笔记要是结构化的数据才好玩,结构化的数据可以上传到自己的数据库。

不仅要做到自己查得到,而且要让计算机能理解,比如实现自助查询的功能。这样的话慢慢就可以实现人机融合。

知识本身是网状结构,并不容易管理。所以最理想的情况是不用简单的数据结构去限定,但用简单的数据结构去存储。然后用优秀的软件去弥补和展现。但如果再考虑上通用性,大概就是 wiki 了

我想把人与机器融合起来,人能更有效的利用机器。

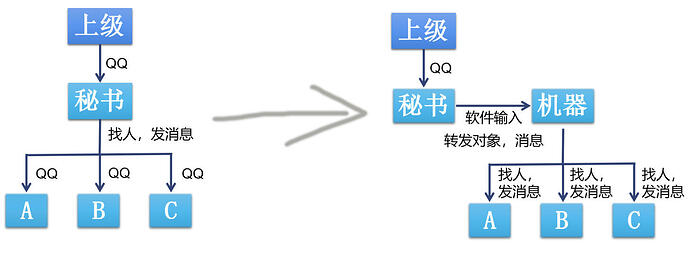

一方面让人能和机器沟通,在零编程基础的情况下,让计算机帮助完成繁琐重复性质的的工作,以为创造性工作节省出更多时间。操作键盘鼠标发微信、图像识别、语音识别等等。

另一方面让机器完成部分人类工作,通过表格将各种知识导入数据库实现自动问答,实时更新报表,自助查询各类信息。

我在想哪些东西可以导入数据库,怎么样更完善的导入,怎么样完美的把人复现出来。

写下的时候我也觉得讲出来显得很抽象,以为也许没人特别在意,于是就没展开。

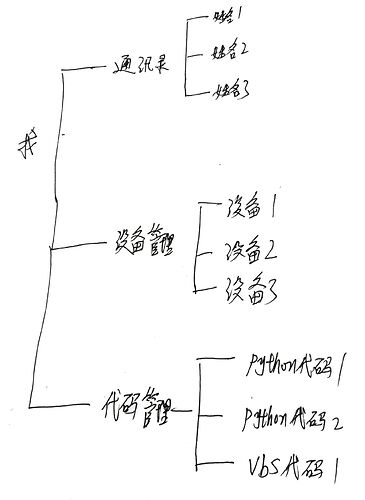

你画的图是树状结构,其中的“我”是一个根节点。很容易理解的是知识并不只有一个根节点,而这些连线的方向也不一定是单向的,于是情况就远比这种树状结构复杂了。

那么打个比方,比如字典,里面很多条目,按照一定的顺序排列(比如按拼音顺序),一直如此,我们都觉得很合理。这可以认为是用最简单的数据结构去存储,很简单,按顺序逐条存储,每条数据的格式都一样:字、拼音、解释、组词、词语解释……

但,字典中的内容,当然都是用文字进行表达嘛,而这些文字,就是具体到每一个字词,在这本书里也都有对应的解释,这种联系其实字典并没有表现出来。举例:当我查一个字的时候,在解释中的某个词语我不懂,这时候我还要去查这个词语的解释,然后回来理解。如果把这些联系都绘制出来,就成了一张网,这是知识的网状结构。

后来有电子词典,不过现在的年轻人可能不太熟悉了吧。电子词典宣传的一个功能是“无限反查”,就是类似上面这种情况,可以从解释中直接查询某个词语的解释(称为反查,因为主要用在“汉英”和“英汉”词典里,所以叫做“反”查,反向查询)。也就是沿着上述的联系无限探索,并且还可以任意后退。如果回想一下自己熟悉知识的结构,你会发现这种方法是非常便于学习的。你看,还是字典,但是软件去弥补和展现之后,获得的提升是十分巨大的。

那么,这不就是链接嘛,并不,这是双向链接。

这里我反对任何神化双向链接的说法,双向链接只是一种展现方式,仅此而已,它是工具,而关键还是如何利用工具。

为什么要强调双向链接,因为你可以知道当前知识点和哪些内容之间存在联系。你站在网络中某个交点,能看到所有与之相连的点,这样的知识不是孤立的,是连贯的,立体的。说直白点,容易理解,容易记住,容易学习和发现相关知识。

这不是新鲜的东西,我一直说的 wiki 就是一个典型的例子,wiki 这种形式存在的历史是很长的了,而双向链接这个概念被炒火似乎没有很久。

而且,在那个个人博客遍地开花的年代,站长们都知道一个叫做 “pingback” 的功能,其实就是一种双向链接。当我在我的博客里加上了你博客中某篇文章的链接(我说:xxx 这篇《yyy》的文章写的很好吖!,同时链接到了这篇文章),你的博客就会收到通知,你可以设定文章自动显示这条 pingback 消息,于是你文章底部就会显示:稻米鼠在《不知道讲的啥》里提到了当前这篇文章。同时也会链接到我的博客。不过现在互联网越来越封闭,别人发的微博都要抄下来自己重新发,而绝不肯转发……所以这种非常友好的互链就变得非常少见了。

基于这些,开始推导笔记管理的方法:

- 最简单的数据存储方式,格式简单,结构简单,所以我选择了 markdown 文档,基于文件夹结构,这样的形式可以预期的未来几十年内都稳定可读取。

- 网状结构当然是双向链接了,但是 markdown 本身不支持双向链接,也不支持对双向链接的解析,所以上面我一直关注 双向链接语法的可读性,无法渲染的情况下要保证能够轻松的读懂,这里被链接到了哪里(回到原始的手动翻查字典方式)

- Obsidian 就是一个编辑器和查看器,用它编辑很方便,很美观,但终究数据和储存的结构还是遵循第一条。而且它支持双向链接的使用,也能渲染出知识的网状结构,这就很爽。

以上,展开解释了我云山雾绕的几句话。

这个目标是好的,但是途径可能不是“融合”。或者说虽然最后的表现是融合,但是关键并不在“融合”二字。

我个人目前重视的是:“方法论”。一套能够自洽的方法,并坚持去实施这套方法。

其实以前我也完全不在乎这种的,我记忆力还不错,上课不做笔记那种。但这几年觉得就是狂忘东西,这时候就会发现有笔记是多重要了。类似的,有写日程就不会因为忘记该做什么而什么都没做了。原本要一塌糊涂的工作和生活,忽然因为一套笔记方法而变得井井有条,思想自然随之转变,开始认知了。

所以有时候也不太指望说服谁,所处境地不同,自然想法不同,谁也说服不了谁,正常,也都对。

别闹,这不是一个好前提。

交流,沟通,这是需要双向理解的。你不理解电脑,但希望电脑能够非常善解人意的理解你……至少在现在的科技水平下,不太可能。未来,看各种科幻著作的话,也不乐观。

都说人机融合了,都说沟通了,双方总应该是平等交流的样子吧。然后语言不通,双方艰难的说着对方的语言,并辅助以各种手势表情那种感觉,这沟通不顺畅啊。

当然,沟通不顺畅也不是不能交流,比比划划也能点菜买东西,出门旅游的好多大妈都熟练地掌握了这样的技能。但在这样的基础下,肯定到不了融合的程度。

看上一个外国异性,觉得非常打动自己,希望可以在一起……学习对方的语言就是非常理所当然的事情了吧。然后时间长了,才可能一个字,一个眼神对方立刻明白自己想做什么。

数据是什么?

人又是什么?

他们之间的关系是什么……

他们是不是必然或者必须有这样的关系……

讲这个层面的东西就得先从哲学开始了。

看到你这句“所处境地不同,自然想法不同,谁也说服不了谁。”深感正确。

但我是来理清思路的,所以我还是想尝试以说服者的身份再来试试,以期在讨论中明确方向。

你画的图是树状结构,其中的“我”是一个根节点。很容易理解的是知识并不只有一个根节点,

我是根节点,所有的知识都是我的,所以这样没有问题,因为根节点的存在,所以可以把所有知识纳入到一个数据库中。

**用最简单的数据结构去存储** ,很简单,按顺序逐条存储,每条数据的格式都一样:字、拼音、解释、组词、词语解释……

我现在是想把所有的数据纳入到一个数据库中,这个数据库中有很多很多表,每个表的结构是不一致的。上图中的通讯录明显及代码管理的字段是不一致的。但我觉得知识体系还是有一些共通的属性,如标题,关键词,修改时间,甚至可以添加GPS位置位置,修改时的设备信息等。

另外正如字典不可可以按拼音检索,同个表中的不同知识因为不同属性的存在,可以用这些属性来限定查找。

**这里我反对任何神化双向链接的说法** ,双向链接只是一种展现方式,仅此而已,它是工具,而关键还是如何利用工具。

- 双向链接这个概念我真第一次听说,我会好好体验一下Obsidian 这个软件。

- 仔细想想双向链向应该建立笔记之间的关系,方便查看笔记。笔记分类、分日期,这些其实也是建立链接的方式。

- 我原来是想用智能分词一类的方法,对全文检索并建立单向的链接。

沟通不顺畅也不是不能交流,比比划划也能点菜买东西,出门旅游的好多大妈都熟练地掌握了这样的技能。但在这样的基础下,肯定到不了融合的程度。

人机融合其实一直都在进行,只不过现阶段程度比较低,随着技术的发展,最终肯定要让机器做机械的事,人做创造性的事。现在开始研究才能抢占先机。

所有这一切的基础一定是结构化的数据,对普通人来说就是电子表格,对高手来说是数据库。

一个发消息的例子说明今后的趋势

这两天用禅记( 禅记(ZenJournal)- 无压力日记、佛系日志、极简手账[Android/iPhone] - 小众软件 )记录想法,效果是挺好的,一些闪过的想法被抓住了,而且顺手还能分类。

但是晚上整理的时候觉得还是缺点什么,比如同步,比如条理不够清晰。所以翻回去尝试 Orgzly,虽然还不知道怎么用它和 Logseq 同步(这个过一两天再琢磨)。现在的感受是瞬间就条理清晰了,依然可以把一切放在一个文件里,大概是适合我的。

但这里没有把两个软件作比较的意思,只是寻找适合我需求的软件。比如 Orgzly 每个条目需要的设定可能略多,对于记录闪念,它需要的步骤是多于禅记的,这时候就看自己的取舍了。

我的方案是将 Orgzly 设置本地文件夹同步 + Syncthing 到 Logseq 的 Pages 文件夹(也可以电脑端软链接,前阵子 iOS 上 Keepassium 打不开 OneDrive 的库,我就是用电脑上建软链接加 Syncthing……) ,麻烦大概是 Logseq 库里不能放太多东西,我用来和 Orgzly 同步的库只有 Inbox.org FilmList.org Animelist.org Bookmarks.org

大概使用方式不同,我往 Orgzly 加东西基本就 加个 Now 的 tag(可以设置默认开启) ,时间戳都很少用

主要是想融入原有笔记体系,文件夹共用,加上多条备份线不冲突,所以问题变得复杂一点,我本地有 webdav 服务器,单纯连接备份倒是很容易。

禅记 打开 App,点一下输入框,开始输入,在输入之前就两个步骤。当然这里面有逻辑上的区别,但我现在也确实有转瞬即忘的时刻,就准备输入了,然后忘记自己想到什么了,所以会比较在意这样的细节体验。

哦哦我用到 Orgzly 最多是在浏览阅读的时候分享原文内容/链接,再加上自己写点东西,所以常规操作是走的分享菜单的途径

临时想到什么事这种我更倾向用 Microsoft 便签或者 todo 去记录,用Android 微软桌面 可以把便签加桌面组件,点一下就开始写了, iOS 端也可以上 Exchange 全同步

小米只能用自己的桌面,要不然没有全面屏图手势,很麻烦。

exchange 刚莫名的弄丢了我的通讯录,生气。Android 下 exchange 似乎有点残废了。

不过分享这个我回头试一下,才开始用,我慢慢探索下

感觉你要掉入大坑了(

Android上可以用nine或者黑莓套装实现完全版exchange功能

或者OneNote可以同步Windows便笺

别闹别闹,刚退坑 exchange,老版本支持挺好的,大概从Android 10 还是 11 忽然开始不行了。(不要回去,并心疼丢失的通讯录

思考一个工作方法,我称之为“快消板”(独立思考,如果已有专业名称,希望大家告诉我一下)。

场景如下:

- n 个项目,下分多个子项目,再往下分许多细小的子任务。

- 预定今天完成某些任务(这些任务可能不是同一个项目),设定:这些任务都是尽量细分之后的,可以被快速完成的。

- 然后汇聚这些小任务,快速玩成为,快速消除。

问题是,这些小任务如果脱离项目,就失去了条例,所以不好把需要快消的任务进行集中。前面尝试过使用标签,可行,但总觉得不够优雅。

今天看 Orgzly,发现原生快速筛选 todo 的功能让去我觉得舒适。虽然其实和用标签筛选也没啥区别。

Ø 小米只能用自己的桌面

算是玄学……我备机是老爸淘汰的 MI Play ,MIUI 11.0.8,完美支持微软桌面全面屏手势……

不过微软产品同步确实玄学……我在考虑切换到滴答清单……

从 Windows 版邮件发送